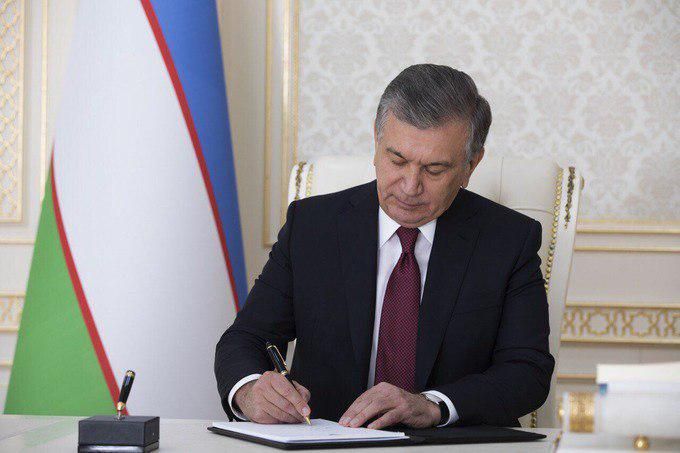

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 сентября подписал указ «О совершенствовании порядка освобождения от уголовной ответственности граждан Республики Узбекистан, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп».

В 2017 году более 18 тысяч граждан, раскаявшихся в ранее содеянном и вернувшихся к мирному образу жизни, были сняты с учета лиц, склонных к участию в деятельности запрещенных организаций. Более 10 тысяч из них получили помощь в трудоустройстве, социальной поддержке и налаживании предпринимательской деятельности.

Указ направлен на предоставление гражданам, по заблуждению оказавшимся в составе запрещенных организаций и групп, в том числе находящимся за пределами Узбекистана, осознавшим противоправность своих деяний и вставшим на путь исправления, возможности вернуться на Родину, к своим семьям и мирной жизни.

Документом образована Республиканская межведомственная комиссия по рассмотрению обращений граждан Узбекистана, по заблуждению оказавшихся в составе террористических, экстремистских или иных запрещенных организаций и групп. Ее возглавил генеральный прокурор Отабек Муродов.

По данным «Газета.uz», с 1 ноября 2018 года вводится порядок, в соответствии с которым граждане Узбекистана, по заблуждению оказавшиеся в составе запрещенных организаций, освобождаются от уголовной ответственности на основании заключения комиссии. В случае вынесения комиссией отрицательного заключения все обстоятельства рассматриваются в порядке, установленном законодательством.

Граждане Узбекистана могут быть освобождены от уголовной ответственности в соответствии с указом в случае если они:

• лично явились с повинной, чистосердечно раскаялись в содеянном и встали на путь исправления;

• активно способствовали раскрытию преступной деятельности и иных противоправных деяний;

• были вовлечены в ряды запрещенных организаций путем обмана;

• не являлись идеологическими и духовными лидерами запрещенных организаций;

• не участвовали в боевых действиях и совершении диверсионно-подрывных актов;

• не проходили специальную или военную подготовку в запрещенных организациях, обучение в целях осуществления террористической деятельности;

• не осуществляли выезд или передвижение в целях террористической деятельности;

• не принимали участие в финансировании международного терроризма;

• ошибочно или без умысла и цели распространения в информационно-коммуникационных средствах хранили материалы, содержавшие террористические, экстремистские или иные деструктивные идеи.

На комиссию возложены полномочия по:

• рассмотрению обращений об освобождении от уголовной ответственности граждан, по заблуждению оказавшихся в составе запрещенных организаций;

• изучению личности обратившихся граждан, в том числе путем всесторонней проверки их причастности к совершению преступлений;

• предоставлению органам предварительного следствия заключений, принятых по результатам рассмотрения обращений;

• направлению поручений компетентным органам для принятия мер по предотвращению негативного воздействия членов запрещенных организаций на граждан, раскаявшихся в содеянном и обратившихся с повинной;

• мониторингу и практическому содействию в оказании социально-правовой помощи лицам, освобожденным от уголовной ответственности, в том числе их трудоустройстве;

• направлению поручений компетентным органам и организациям по проведению разъяснительно-профилактических работ с лицами, освобожденными от уголовной ответственности.

Принятый указ является основанием для правового оформления въезда граждан на территорию Узбекистана.

Заявления о раскаянии в содеянном и явке с повинной граждан, по заблуждению оказавшимся в составе запрещенных организаций за рубежом, подаются в дипломатические представительства Узбекистана по месту их пребывания либо правоохранительные органы Узбекистана.

Повторное обращение лица, ранее освобожденного от уголовной ответственности согласно данному указу и вновь совершившего преступление, связанное с участием в деятельности запрещенных организаций, рассмотрению не подлежит.

Решения, принятые комиссией в рамках своих полномочий, являются обязательными для исполнения всеми государственными органами и организациями.

Рабочим органом комиссии является Министерство внутренних дел Узбекистана.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

Назир Мухаммад Айяд подчеркнул, что Коран не рассматривает различия между нациями и культурами как фактор конфликта, а видит в них возможность для сотрудничества и обмена идеями.

По сообщению IQNA со ссылкой на "Ан-Наба", Назир Мухаммад Айяд, главный муфтий Египта и глава Генерального секретариата органов и учреждений, издающих фетвы по всему миру, в своем выступлении на сессии «Религии; фактор достижения устойчивого развития в мире» во второй день восьмого Глобального саммита лидеров мировых и традиционных религий, который проходил в Астане, столице Казахстана, подчеркнул, что когда религиозная мысль фокусируется на вопросах развития, она основана на высоком принципе и божественном послании, которое ясно видно в словах Всевышнего Аллаха: «Он создал вас из земли и поселил вас на ней». Приказ возделывать землю и запрет на коррупцию являются частью божественного послания, которое пророки передали своему народу.

Муфтий Египта сослался на слова пророка Салиха (мир ему) к своему народу: «Помните милости Аллаха и не творите зла на земле, распространяя нечестие». Также слова пророка Шуайба (мир ему), который сказал своему народу: «Не обвешивайте людей и не творите зла на земле, распространяя нечестие», а также слова пророка Мусы (мир ему), который сказал своему народу: «Ешьте и пейте из удела Аллаха и не творите зла на земле, распространяя нечестие», и слова Всевышнего, обращенные ко всем Его творениям: «Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок».

Затем он добавил: "Эти священные аяты пришли, чтобы разъяснить, что пророки (мир им) запрещали своим народам все формы коррупции на земле, на море и в воздухе."

Муфтий Египта продолжил: Исламская цивилизация на протяжении веков доказывала, что настоящее развитие основано на сочетании знаний, науки, религиозных и моральных ценностей. Процветали такие великие города, как Самарканд, Бухара, Багдад, Дамаск и Каир, где экономика переплеталась с культурой, а дух – со знаниями. Эти цивилизации сыграли свою роль в формировании общего наследия человечества, которое обогащает человеческое сознание.

Он добавил: "Любой материальный или научный прогресс, который не основан на моральных и духовных критериях, неизбежно превращается в инструмент разрушения и коррупции, в то время как развитие, связанное с ценностями, ставит людей в центр процесса развития и приносит пользу всем поколениям."

Ссылаясь на аят «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный», муфтий Египта подчеркнул, что ценности сосуществования и диалога являются основой социального развития и прочного мира.

Он пояснил, что Священный Коран не рассматривает различия между людьми и культурами как причину конфликта, а считает их возможностью для сотрудничества и координации.

Муфтий Египта также подчеркнул, что диалог – это не дополнительный вариант, а жизненно важная необходимость в мире, который становится все более взаимосвязанным. Человеческие цивилизации внесли свой вклад в формирование общего наследия человечества только благодаря способности к диалогу и обмену знаниями, передавая идеи, языки, искусства и религии, и процветанию основных центров цивилизации, сочетая дух, культуру и урбанизацию.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана