Российские и белорусские мусульмане договорились об обмене опытом в сфере производства халяльных продуктов питания, пишет «Областная газета».

Уточняется, что соответствующая договоренность была достигнута на встрече председателя Духовного управления мусульман Свердловской области («Центральный муфтият», ДУМСО) муфтия Абдуль-Куддусса Ашарина с заместителем муфтия Белоруссии Рустамом Хасеневичем, которая состоялась на полях международной духовной конференции в Дагестане.

Ашарин высоко оценил качество производимой в Белоруссии халяльной продукции, отметив, что она выпускается в строгом соответствии с ГОСТом и всеми международными стандартами, и поэтому успешно поставляется в другие страны.

«У них масло и колбасы производятся так же, как в СССР, без добавок, которые не соответствуют стандартам. Это позволяет им сохранять высочайшее качество продукции», — отметил глава ДУМСО.

По мнению муфтия, российским производителям халяля есть чему поучится у белорусских коллег. В частности, Ашарин обратил внимание на недобросовестный подход отдельных предприятий, для которых маркировка «халяль» является не более чем маркетинговым ходом, и в действительности они нарушают действующие строгие стандарты.

Решить проблему, по словам Ашарина, поможет обмен опытом с Белоруссией, где, по его словам, выстроена слаженная система производства халяльной продукции высочайшего качества, которая включает в себя постоянный контроль на всех этапах производства.

«Я хочу, чтобы наши производители увидели, как организована эта система в Беларуси. Это поможет улучшить качество нашей продукции и укрепить доверие потребителей», — подчеркнул муфтий.

В частности, он предложил провести для производителей из Свердловской области серию обучающих семинаров с участием белорусских экспертов в области производства, сертификации и контроля качества халяльной продукции.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

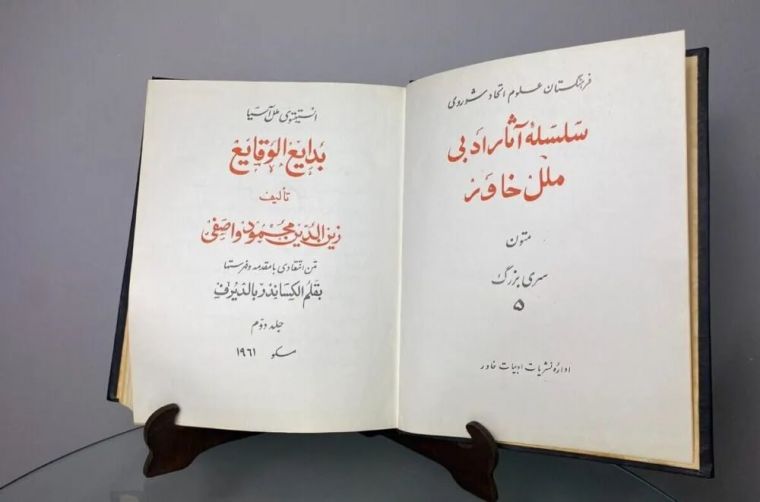

Книга «Бадаи аль-вакаи» («Удивительные события») Зайниддина Васифи была широко распространена в дореволюционной Средней Азии и пользовалась популярностью у населения.

По данным портала «Исламосфера», Зайниддин Васифи, полное имя которого звучит как Зайн ад-дин Махмуд ибн Абд аль-Джамил, родился в 1485 году в Герате. Его отец, вероятно, был высокопоставленным чиновником. Васифи получил хорошее образование, изучал персидскую и арабскую грамматику, историю, исламскую юриспруденцию и математику, и, по-видимому, еще в детстве выучил наизусть Коран и множество стихов древних и современных ему поэтов. Заниматься творчеством он начал еще в 12-13 лет, прославившись своими меткими цитатами из персидской поэзии и чтением проповедей. Необычайная способность Васифи разгадывать поэтические загадки, которые были популярной литературной формой в Герате в то время, привлекла к нему внимание Алишера Навои. Таким образом, в 16 лет он присоединился к его литературному кружку при дворе. Сделав карьеру, Васифи стал секретарем Фаридуна Хусейна, сына султана Хусейна Байкары. Но падение династии Тимуридов в Герате привело к коренным изменениям и в его жизни. Когда шах Исмаил, завоевавший регион, стал распространять в нем шиизм, Васифи предпочел перебраться в Мавераннахр. Он жил в Самарканде, Бухаре (1512-1515), Паркенте, Ташкенте, Шахрисабзе, служа правителям и знатным семьям в качестве секретаря, учителя, судьи, имама и придворного поэта. В 1518 году его пригласил в Шахрухию Суюнчходжа-хан, доверив ему воспитание своего сына Кельди Мухаммед-хана. Когда в 1525 году Кельди Мухаммед-хан стал правителем Ташкента и перенес свой двор в этот город, Васифи последовал за ним. Там он и жил до самой смерти в 1566 году. Его могила находится справа от входа мавзолея Каффаля Шаши.

Единственным сохранившимся произведением Васифи является книга «Бадаи аль-вакаи» («Удивительные события»). Этот труд, написанный на персидском языке, можно считать историческим, поскольку автор уделяет особое внимание политическим и социальным событиям в Хорасане, Мавераннахре и части Туркестана между 1497 и 1551 годами. Вместе с этим Васифи писал не научный труд, а действовал в соответствии со вкусами своего времени, создав литературное произведение на тему истории, призванное развлекать читателей. Он описывает переход власти в Хорасане от Тимуридов к узбекам, а затем к Сефевидам, но делает это не с точки зрения элиты, а с точки зрения представителя среднего класса Герата и мусульманского мыслителя, озабоченного установлением справедливой власти.

«Бадаи аль-вакаи» также дает представление о научной, литературной и культурной жизни в Хорасане, Мавераннахре, Туркестане и Иране. В нем приводятся сведения о таких деятелях, как Ибн Сина, Джами, Навои, Фирдоуси, Камал ад-дин Бинаи, некоторых государственных лиц. Книга представляет собой важный источник по истории и культуре народов региона.

«Бадаи аль-вакаи» была широко распространена в дореволюционной Средней Азии и пользовалась популярностью у населения. Она была переведена на чагатайский (староузбекский) язык, а после – на узбекский и частично на русский.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана