Во времена правления Абульгази Бахадур-хана (1603-1663), который также прославился как историк и писатель, Хива переживала свой золотой век. Его книги «Родословное древо туркмен» и «Родословное древо тюрок» являются важными источниками по истории Средней Азии.

Согласно сведениям, приводимым в его труде, Абульгази Бахадур-хан родился в августе 1603 года, а его родословная восходит к Чингисхану. Его отец Араб Мухаммад-хан правил Хорезмом, но в 1619 году из-за изменения русла Амударьи перенес свою столицу в Хиву. Государственные обязанности Абульгази Бахадур-хан начал исполнять уже в 16 лет, когда ему было выделено наместничество в Касе. В следующем году его старшие браться подняли восстание против отца, но он сохранил ему верность. Когда Араб Мухаммад-хан потерпел поражение и был убит в бою, Абульгази Бахадур-хану пришлось искать убежище на чужбине. В последовавшие годы братоубийственной смуты он жил в Бухаре, Самарканде, Туркестане, Ташкенте, периодически участвуя в боевых действиях, одно время был ханом Ургенча. Схваченный врагами, Абульгази Бахадур-хан был сослан в крепость Абиверд, находившуюся под контролем Сефевидов. Таким образом, он десять лет оставался в Иране, затем ему удалось бежать. Потом снова начались скитания в поисках союзников. В конечном итоге, при поддержке хорезмской знати после смерти своего старшего брата в 1642 году он был избран вместо него ханом Ургенча, а в дальнейшем завоевал и Хиву, которая в то время была под властью Бухары. Так он стал правителем всего Хорезмского государства в 1645 году. Умер Абульгази Бахадур-хан в 1664 году вскоре после отречения от престола в пользу сына.

По данным издания Исламосфера, годы скитаний, проживание в Иране, Казахском ханстве, в Бухаре и Самарканде, среди закаспийских туркмен и у калмыцкого хана позволили Абульгази Бахадур-хану приобрести знания о народах региона, улучшить свой арабский язык и даже выучить монгольский. Он знал фарси на таком уровне, что, находясь в Иране, писал на нем стихи. Информацию, собранную им во время путешествий, Абульгази Бахадур-хан изложил в двух своих трудах, ставших ценными источниками по истории Средней Азии, – «Родословное древо туркмен» («Шаджара-и таракима») и «Родословное древо тюрок» («Шаджара-и турк»).

Как сообщает сам автор, «Родословное древо туркмен», завершенное им в 1659 году, он написал на чагатайском языке, избегая арабских и персидской терминов, по просьбе туркменской знати. В работе приводятся сведения о туркменах, Огуз-хане и его роде, во многом напоминая текст «Огуз-наме». Абульгази Бахадур-хан пользовался устными и письменными источниками, в частности народными преданиями и генеалогиями, хранившимися у туркменских беев и ходжей. На русский язык «Родословное древо туркмен» было переведено еще в конце XIX века и издано небольшим тиражом в Ашхабаде в 1892 году. После этого книга несколько раз переводилась и издавалась в XX веке. Классическим считается издание, осуществленное советским тюркологом А.Н.Кононовым.

«Родословное древо тюрок» затрагивает историю Шайбанидов, начиная со второй половины XV века. Но автор не смог завершить свой труд, это сделал его сын и преемник Ануш Бахадур. Работа рано получила признание на Западе. Ее обнаружил в Тобольске шведский офицер Табберт фон Страленберг, а после другой швед, Шенстрём перевел на немецкий в 1721 году. Затем последовали французский, русский и английский переводы. Историк Христиан Френ и казанский ученый Ибрагим Хальфин опубликовали оригинальную работу с латинским предисловием в Казани в 1825 году. На основе этого издания Н.А. Саблуков сделал перевод «Родословного древа тюрок» на русский язык, а Ахмед Вефик-паша – на османский.

Хотя произведения Абульгази Бахадур-хана носят эпический характер, они являются ценными источниками по истории среднеазиатских тюрок и происхождению тюркских народов.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

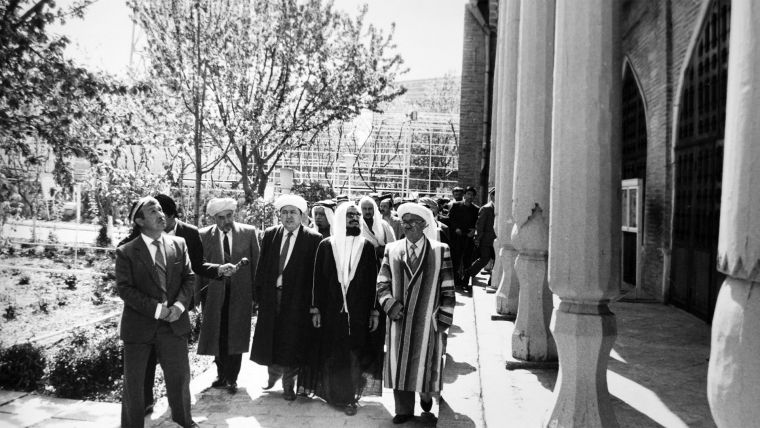

В Ташкентском исламском институте состоялось просветительское мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения известного ученого, первого ректора Ташкентского исламского института шейха Юсуфхона туры Шокирова.

Сын шейха - Мухаммадакмалхон домла Шокиров принял участие в мероприятии и рассказал об образцовой жизни и деятельности своего уважаемого отца. В ходе круглого стола были упомянуты уникальные факты о процессе создания Ташкентского исламского института, его самоотверженных заслугах в качестве первого ректора, его педагогическом мастерстве и высоких человеческих качествах.

На встрече, в которой приняли участие сотрудники института и преподаватели женского среднего специального исламского учебного заведения "Хадичаи Кубро," был представлен образ шейха Юсуфхона тура Шокирова не только как религиозного деятеля, но и как заботливого главы семьи и представителя великой династии, внесшего вклад в развитие науки. В конце мероприятия Мухаммадакмалхон домла получил благодарственное письмо и памятные подарки от ректора института за содержательную беседу.

Продолжается серия мероприятий, посвященных жизни шейха Юсуфхона туры:

В рамках юбилея для студентов организуются беседы на следующие темы:

- Уйгун домла Гафуров (ректор ТИИ): "Создание Отдела международных отношений Управления мусульман Узбекистана и деятельность шейха Юсуфхона тура в нем";

- Шейх Абдулазиз Мансур (председатель Совета ветеранов): "Педагогические и личные качества Шейха Юсуфхона тура";

- Фозилжон домла Убайдуллаев (Имам-хатиб мечети Мирза Юсуф): "Деятельность Шейха Юсуфхона тура в отделе мечетей Духовного управления".

Подобные памятные мероприятия служат для укрепления духовных связей между предками и поколениями, воспитания уважения к великим учителям и любви к знаниям в сердцах студенческой молодежи.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана