Ремесло мыловарения в исламском мире развивалось на основе накопленных многими поколениями знаний народов Леванта, Египта и Месопотамии, сообщает сайт Lugatism.

В Золотой век ислама особое внимание к гигиене и чистоте, уходу за собой и парфюмерии, способствовало широкому использованию различных ароматических очищающих средств. Кулинарные книги и литература по этикету (адаб) изобилуют наставлениями о том, как правильно мыть руки до и после еды с применением обширного ассортимента ароматизированных порошков и благовоний.

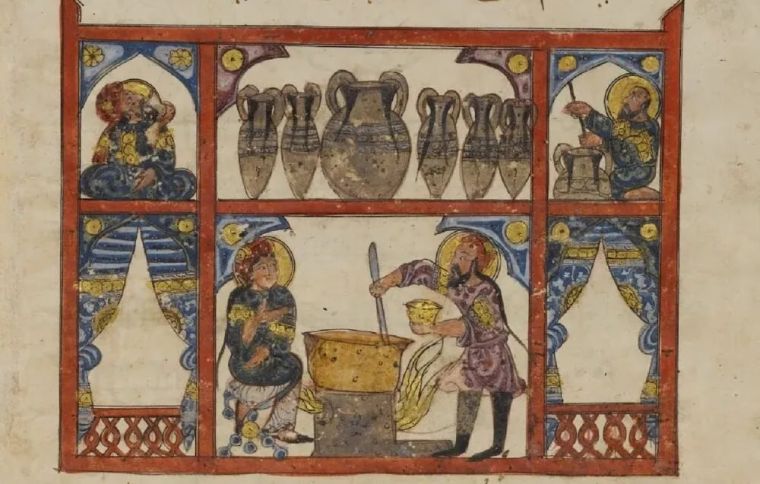

По данным издания Исламосфера, ароматизированное твердое туалетное мыло на масляной основе, создаваемое мусульманами, совершило прорыв в сфере гигиены. Его изготавливали, смешивая масло (обычно оливковое) с аль-кали (вещество, похожее на соль). Согласно рукописям, его варили до получения нужной консистенции, оставляли для застывания и использовали в хамамах или банях. Это твердое брусчатое мыло продавалось на рынках для широких масс. Ибн Дикмак упоминает, что видел в Фустате в караван-сарае Кайсарийят ас-Саббанийя несколько магазинов, где продавали такую продукцию разных видов, форм и цветов.

В средневековых арабских кулинарных книгах X века приводятся рецепты порошков, которые назывались «зараир» и использовались для очищения рук и тела. В основном они состояли из поташа и различных видов сушёных и измельчённых трав, специй и растений. В элитных порошках, которые применяли богатые люди, содержались редкие и дорогие ингредиенты, такие как гвоздика, лепестки роз, корица, мускатный орех, мастика, кофейные зёрна, сандаловое дерево, алоэ и камфора. А продукцию недорогого сегмента делали из доступных и распространённых ингредиентов, таких как нутовая или рисовая мука.

При изготовлении мыла в Европе в качестве источника щёлочи в основном использовалась древесная зола, поскольку на континенте было много лесов. Но на Ближнем Востоке существовала нехватка древесины, поэтому здесь применяли золу разных растений, богатых натриевой содой. Главным образом, это солерос. Бедуины, жившие в пустынях Ближнего Востока, использовали такие растения в качестве мыла, и торговля ими была прибыльной.

Упоминания о мыле (сабун) часто можно встретить в средневековых кулинарных трактатах, хрониках, исследованиях, руководствах по проверке рынков и химических энциклопедиях. Однако подробных рецептов его изготовления мало.

Джабир ибн Хайян, арабский химик IX века, считается изобретателем метода получения гидроксида натрия или каустической соды, используемого для производства мыла. Рецепты изготовления мыла описаны Мухаммадом ибн Закарией ар-Рази (ок. 865–925), который также описывает получение глицерина из оливкового масла. В Наблусе в X веке изготавливали знаменитое наблусское мыло, смешивая оливковое масло первого отжима, воду и соединение натрия (каустическую соду). В Сирии, где мыловарение было процветающей отраслью, вместе с аль-кали и известью использовали лавровое и оливковое масла. Мылу придавали различные формы и штамповали его.

Арабский врач X века ат-Тамими описал способ получения поташа путём сжигания растения Soda rosmarinus. По его словам, растения собирали в свежем зелёном виде большими пучками и помещали в печи с оштукатуренным полом и каменными желобами. Под ними зажигали огонь, в результате чего расплавленное щелочное вещество стекало по желобам на пол. При охлаждении жидкость становилась похожей на камень чёрного цвета. Его можно было разбить на более мелкие фрагменты и использовать в качестве стирального порошка. Ат-Тамими описывает, что его импортировали в Палестину, Египет и другие регионы из речных долин в окрестностях Аммана в Трансиордании.

Недавно была обнаружена рукопись XIII века, в которой более подробно описаны рецепты изготовления мыла. Согласно ей, следует смешать кунжутное масло, щелочь и негашеную известь, прокипятить их, полученную смесь залить в формы и оставить для высыхания и затвердевания. В результате получается сухое мыло. Для изготовления душистых сортов добавляли ароматические травы и шафран. Как можно заметить, базовым маслом в этом рецепте является кунжутное, а не оливковое, что не является чем-то необычным, поскольку в Йемене, где была создана эта рукопись, не выращивали оливки.

Как можно понять из исторических источников, в период Фатимидов мыло изготавливалось не только из оливкового, но и из рапсового и салатного масла. Таким образом, в разных регионах исламского мира мыловарение было адаптировано к местному климату и флоре. Смесь воды, масла, щелочи, негашеной извести и иногда красителей давала различные виды этого продукта.

В XIV веке аль-Джалдаки в своей книге «Рутбат аль-хаким» пишет: «Мыло изготавливается из «резкой воды», полученной из щелочи и извести, но «резкая вода» портит одежду. Они решили эту проблему, смешав ее с маслами, что позволило получить мыло, пригодное для мытья рук и стирки».

Таким образом, мусульмане развивали традиции мыловарения, существовавшие в Средиземноморье, изменив многие характеристики конечного продукта. В качестве основного сырья они начали использовать растительные масла, сделав мыло более ароматным и приятным для кожи, и улучшили его свойства, используя едкий натр (гидроксид натрия) из обработки негашеной извести (оксид кальция) и кальцинированной соды (карбонат натрия).

Появление мыла в Европе во многом произошло благодаря культурному обмену, который происходил между крестоносцами и мусульманами в Леванте в XI–XIII веках. В IX веке в Европе производился свой продукт из животных жиров, который имел очень неприятный запах. Благодаря торговле здесь появилось душистое туалетное мыло из исламских земель, которое экспортировалось из сирийских городов, таких как Наблус, Дамаск, Алеппо и Сармин. Впоследствии были заимствованы и технологии его изготовления. Испанское кастильское и французское марсельское мыло ведут свое происхождение от сирийского алеппского мыла, привезенного крестоносцами в Европу.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

По первоначальному замыслу высота двух минаретов мавзолея должна была достигать 65 метров. Однако грандиозный проект так и остался незавершённым, передает Kazinform.

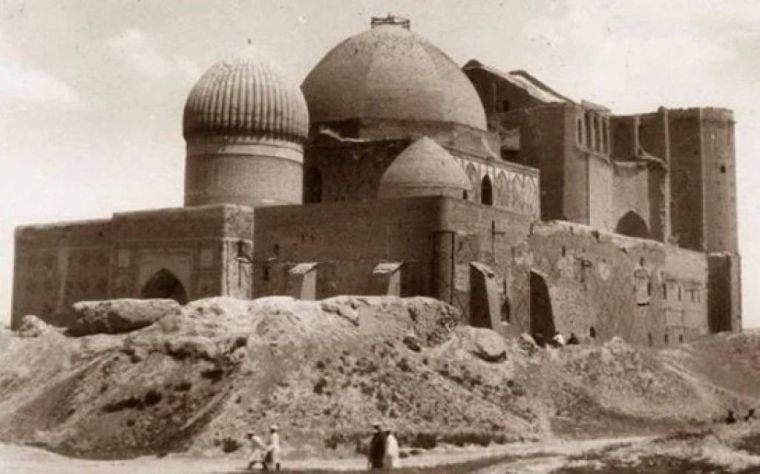

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави — уникальный памятник, внесённый в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Это означает, что любые изменения или достройка запрещены: сооружение должно сохранять свой изначальный облик».

— Почему строительство мавзолея не было завершено ещё при жизни Тамерлана? Потому что Эмир Темир не успел закончить его. В 1405 году, отправившись в поход на Китай, он скончался в городе Отрар. Этот мавзолей — не просто знак почтения к великому духовному наставнику, но и отражение стремления Эмира Темира увековечить свою власть и могущество. Об этом свидетельствуют его собственные слова: «Если вы сомневаетесь в нашей силе — взгляните на здания, которые мы построили», — рассказывает экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» Марина Искакова.

Это подтвердил и кандидат исторических наук, археолог Марат Туякбаев. — Эмир Темир пригласил для строительства мавзолея опытных мастеров из Ирана, Аравии и других стран, обеспечив им возможность работать над возведением сооружения. Позднее он принял решение построить мавзолей в Самарканде и большую часть мастеров перевёз туда. В этот период в здании мавзолея появилась трещина. После смерти Эмира Темира мастера намеревались продолжить строительство, однако завершить его полностью так и не смогли. При возведении мавзолея использовались лучшие на тот момент строительные материалы, отличающиеся высокой прочностью и способные выдерживать как сильные морозы, так и знойную жару. Тот факт, что здание сохранилось до наших дней, служит ярким подтверждением качества этих материалов, — отметил Марат Туякбаев.

Мавзолей впечатляет своими масштабами: длина здания составляет 65 метров, ширина — 46,5 метра, а высота — 41 метр. Комплекс увенчан несколькими куполами, а вокруг центрального зала расположены 35 помещений, каждое из которых имело своё назначение.

Южная часть мавзолея осталась недостроенной ещё в XVI веке. По проекту здесь должны были возвышаться две минаретные башни высотой до 65 метров. Однако этот замысел так и не был реализован.

— Мавзолей Ясави — безмолвный свидетель истории. Он хранит в себе не только дух эпохи, но и мечты, величие и амбиции её выдающихся личностей. До сих пор сохранились деревянные опоры, использовавшиеся во время строительных и реставрационных работ. В XIX веке, в период Кокандского ханства, мавзолей был укреплён: рядом возвели оборонительные сооружения, его обнесли глинобитной стеной, и он превратился в крепость. В последующие века туркестанские правители пытались завершить строительство, каждый в духе своего времени, но ни одному из них, это так и не удалось. Сегодня это величественное сооружение является важным источником для изучения культуры и истории древних тюркских племён, живших 700–800 лет назад и ставших основой казахского народа, — подчёркивает Марина Искакова.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана