Полумесяц использовался в качестве символа в самых разных частях земного шара с глубокой древности. В Коране говорится: «Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи [, о Мухаммад]: «[Новолуния] определяют время для людей и для совершения Хаджа». Благочестие не в том, чтобы входить в дома с их задней стороны, благочестив тот, кто богобоязнен. Входите же в дома через двери, бойтесь Аллаха, — быть может, вы преуспеете» (Сура «аль-Бакара», 2/189).

Кроме того, в Коране сообщается, что Аллах установил лунные фазы, чтобы люди могли исчислять время: «Он — тот, кто даровал солнцу сияние, а луне — свет и установил для нее периоды, чтобы вы могли определять счет годов и счисление [времени]. Все это Аллах сотворил только по справедливости. Он разъясняет Свои знамения для тех, кто ведает [истину]» (Сура «Юнус», 10/5).

Также в Коране описывается, как движение Луны по орбите является знамением для людей: «Для луны Мы предопределили [разные] состояния, пока она не становится изогнутой, подобно высохшей пальмовой ветви. Солнцу не следует догонять луну, и ночь не опережает день, и каждый из них плывет по небосводу» (Сура «Йа Син», 36/39-40).

Полумесяц считается одним из доказательств существования Аллаха и Его могущества. Во многих аятах говорится, что Луна предназначена для служения людям, также Аллах несколько раз клянется ею.

В хадисах полумесяц в основном упоминается в связи с определением времени поста и паломничества. Ибн Хаджар аль-Аскалани передавал от Ибн Юнуса, что Посланник Аллаха (салляллаху алейхи ва саллям) вручил Сааду ибн Малику ибн Убайсиру аль-Азди, явившемуся в Медину в качестве посланца, черное знамя с изображением полумесяца, чтобы он передал его своему племени.

Всё это показывает, что, хотя в разных цивилизациях прошлого изображение полумесяца и несло в себе какие-то другие смыслы, использование его мусульманами в качестве символа счастья, радости и воскрешения не является чем-то предосудительным.

Как сообщает islamisemya.com, символ полумесяца появился в исламском мире уже с VII века При Омейядах, в соответствии с традицией, оставшейся со времен Сасанидов, чеканились монеты с изображением полумесяца и звезд. При Муавие, Хаджадже ибн Йусуфе, а после них – при наместнике Табаристана Умаре ибн Аля, их композицию менять не стали, только к полумесяцу со звездами добавлялись «слова свидетельства» и аяты. Этот символ был позже принят в государствах сельджуков, хорезмшахов, а также использовался на монетах Ильханидов.

Историк Мирхонд писал, что правитель Газневидов Сабук Тегин использовал полумесяц как символ в своей армии. В войске, направленном в 1082 году императором Генрихом IV против Папы Григория VII, были сицилийские солдаты-мусульмане, у которых на груди имелось изображение золотого полумесяца.

Когда крестоносцы захватили Иерусалим, то на Купол Скалы установили золотой крест. Салахуддин Айюб, отвоевав город в 1187 году, заменил его полумесяцем со сведенными концами. Однако еще раньше Алп-Арслан завоевал город Ани в 1064 году, велел убрать крест с собора, превращенного в мечеть и водрузить на его место полумесяц, привезенный из Ахлата. Таким образом, можно заявить, что с XI века полумесяц стал использоваться как знак или символ, противопоставлявшийся христианскому кресту. Это явление получило широкое распространение после завоевания Константинополя турками.

Полумесяц, а иногда даже два или три полумесяца, можно было увидеть на флагах разных мусульманских государств – от Андалусии до мамлюкского Египта. Вместе с мечом Зульфикаром он был основным мотивом на знаменах Османской империи. Османская империя, которая стала культурной наследницей предыдущих исламских государств, распространив свое влияние по обширной территории, сделала этот символ универсальным.

Сегодня он используется как символ такими организациями, как Красный Полумесяц, Зеленый Полумесяц (организация, борющаяся с распространением алкоголя и наркотиков), а также сам по себе или в композициях с одной или несколькими звездами украшает флаги таких стран, как Азербайджан, Алжир, Камерун, Турецкая Республика Кипр, Малайзия, Мавритания, Пакистан, Сингапур, Тунис и Туркменистан.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

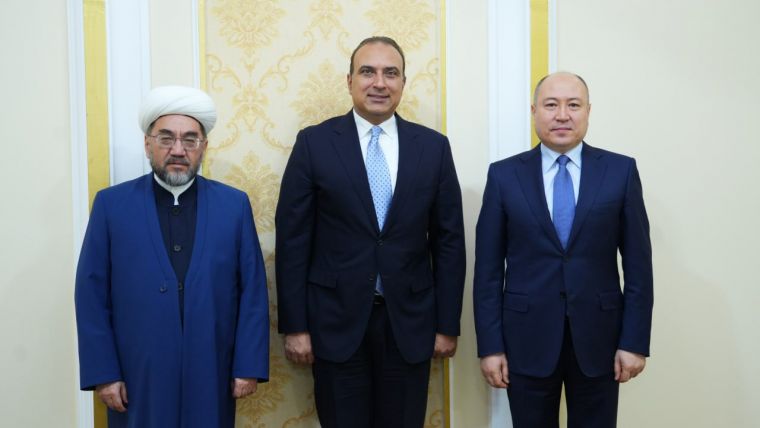

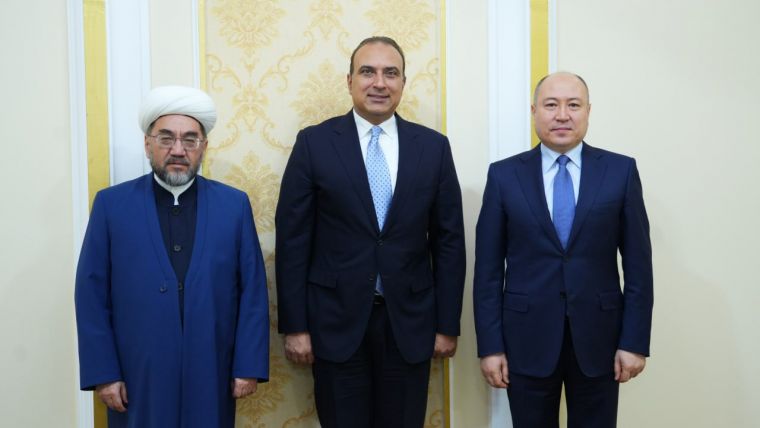

Сегодня 15 января председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий шейх Нуриддин Холикназар и председатель Комитета по делам религий Содикжон Тошбоев приняли Посла Арабской Республики Египет в нашей стране Тамера Фатхи Абдуссалома Хаммада.

В ходе диалога было отмечено, что благодаря дружественным отношениям Глав двух государств, тесные партнерские отношения между Узбекистаном и Египтом последовательно развиваются, особенно благодаря таким теплым отношениям, многогранное сотрудничество и полномасштабное партнерство расширились, а сотрудничество в религиозно-образовательной сфере вышло на новый уровень.

Особое внимание было уделено интенсивному развитию сотрудничества между Управлением мусульман Узбекистана и религиозными учреждениями Египта - Аль-Азхар, Министерством вакуфов и Дар аль-Ифта, в частности, привлечению квалифицированных кадров в религиозное образование, повышению квалификации имам-хатибов, активному участию и сотрудничеству в международных конференциях и выставках.

Господин Посол выразил благодарность за теплый прием и особо отметил, что две страны связывают глубокая историческая дружба, цивилизационные и культурные узы, в частности, что наш великий соотечественник Ахмад аль-Фергани внес неоценимый вклад в науку и культуру Египта благодаря изобретению в Египте прибора "Нилометр" для измерения количества воды в реке Нил и под эгидой Ахмада ибн Тулуна, уроженца Узбекистана, а также что район "Узбекия" в стране отличается своими прекрасными садами.

Стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в области повышения профессионального мастерства специалистов, научных исследований, обмена опытом, проведения конференций и борьбы с невежеством.

На встрече, прошедшей в дружеской атмосфере, состоялся обмен памятными подарками.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана