В своей последней книге французский историк Тьерри Зарконе обобщает историю культа святых и их гробниц в мусульманском мире и исследует, каким образом он представляет собой серьезную линию разлома в современном исламе, пишет Жан-Франсуа Майер.

Как пишет Тьерри Зарконе в своей вышедшей в январе 2023 года во Франции книге «Расколотый ислам. Святые, салафиты и политики». (Thierry Zarcone, L’Islam déchiré. Le saint, le salafiste et le politique), уже на протяжении 700 лет в исламском мире культ святых, с одной стороны, подвергается резкой критике, с другой – имеет пылких последователей. В наши дни эта тема приобрела политический аспект. После событий 2001 года на защиту гробниц встали даже западные страны, такие как США, которые увидели в суфизме потенциал для противодействия радикальному исламизму.

По данным издания Исламосфера, концепция святости в исламе сформировалась в течение первых двух-трех столетий после ниспослания Корана. В основном, все святые являются суфиями. В регионах, далеких от центров ислама, ритуалы вокруг их гробниц нередко пропитаны неисламскими элементами. Хотя некоторые из навещающих могилы руководствуются мистическими мотивами, подавляющее большинство приходит просить святого о помощи «по практическим причинам». В общих рамках исламской религиозной практики гробница выполняет функции, отличные от функций мечети, куда верующие ходят «исключительно для выполнения религиозных обязанностей». Несмотря на это различие, «гробница и мечеть часто связаны, а не исключают друг друга». Паломничество к гробницам на протяжении веков формировало экономику тех или иных регионов, способствуя росту определенных населенных пунктов, возникновению новых маршрутов и ярмарок.

Тьерри Зарконе рассматривает, каким образом возникла критика культа святых, останавливаясь на фигуре богослова XIV века Ибн Таймии. Хотя современные салафиты во многом ссылаются на него, Ибн Таймия, однако, не отвергал полностью суфизм. Также автор исследует фигуру другого одиозного богослова XVIII века Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба, который прославился как яростный критик культа гробниц.

Международное распространение ваххабизма благодаря саудовским ресурсам привело в ХХ веке к глобализации «войны против святых», при этом ее инициаторы выступали не против культа гробниц как такового, а сопровождавших его ритуалов, казавшихся им пародией на ислам. «Противостояние святым, их гробницам и поддерживающим их суфийским братствам, возникшее на Ближнем Востоке семью столетиями ранее, в конечном итоге стало главной проблемой почти во всем мусульманском мире», – пишет автор. Он отмечает, что эта напряженность влияет на жизнь и практику всей мусульманской общины, разделяя ее.

В современную эпоху картина еще более усложнилась. Тьерри Зарконе рассматривает любопытный феномен, на который не так часто обращают внимание: появление начиная с XVIII века реформистского суфизма, испытывавшего влияние салафизма. Появились даже тарикаты, придерживающиеся этого направления. Основатель возникшего в 1918 году братства Ар-Рукайния сам назвал его «салафитским суфийским братством», якобы искавшим «золотую середину». Эти салафитские тарикаты иначе понимают место святых и шейхов, чем традиционный суфизм. Вместе с этим автор отмечает, что несмотря на салафитское влияние на некоторых суфиев, отношения суфизма «с радикальным салафизмом и ваххабизмом были и остаются, как правило, очень плохими».

Третья часть книги призвана осветить политические проблемы культа святых. В этой связи Тьерри Зарконе рассматривает волну разрушения гробниц Талибаном и аль-Каидой в Афганистане в 1990-е годы, а также в Йемене и Алжире. Кроме того, он отмечает многочисленные нападения салафитов и джихадистов на могилы святых в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии в XXI веке. Особенно отличается в этом отношении Пакистан. Противодействие культу святых, а иногда и частичное разрушении гробниц, в некоторых случаях происходит по инициативе властей. Так, в Брунее посещение могил святых запрещено, но этот запрет «нарушается подавляющим большинством населения, которое часто совершает паломничество к этим местам по ночам».

Исследователь отмечает, что политическая турбулентность также оказалась благоприятной для возникновения движений, враждебных могилам святых. Например, «арабская весна» сопровождалась разрушением гробниц преимущественно в Тунисе и Ливии. В книге представлен впечатляющий перечень разрушений таких мавзолеев, часто сопровождавшихся физическим насилием в отношении верующих, которые почитали их. Это иллюстрирует всю серьезность напряженности внутри исламской общины.

Другая сторона вопроса о культе святых – использование их фигур и гробниц политиками, которые демонстративно отправляются туда в паломничество, пытаясь заработать популярность. Бывает также, что западные государственные деятели-немусульмане посещают определенные места и знаменитые гробницы во время дипломатических визитов, зная, что такие знаки уважения будут оценены по достоинству. Власти в некоторых случаях стремятся пресечь суеверные практики и держать святилища под контролем. Тьерри Зарконе описывает конкретные меры, принятые в разных странах и на разных объектах, например, путем установки знаков с перечислением запрещенных действий. С другой стороны, во многих странах, столкнувшихся с исламскими радикалами, власти считают нужным поддерживать суфизм и связанный с ним культ святых. Например, в Алжире и Марокко они защищают мавзолеи от деятельности салафитов.

Отдельная глава книги посвящена экспорту культа святых и гробниц за пределы мусульманского мира, в частности на Запад, где появились первые паломничества вокруг гробниц с сопровождавшими их ритуалами, например, в Великобритании. Тьерри Зарконе отмечает, что «культ святых выполняет новую функцию в стране диаспоры», позволяя верующему заново изобрести «свою идентичность, теперь связанную с недавно сакрализированной землей».

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

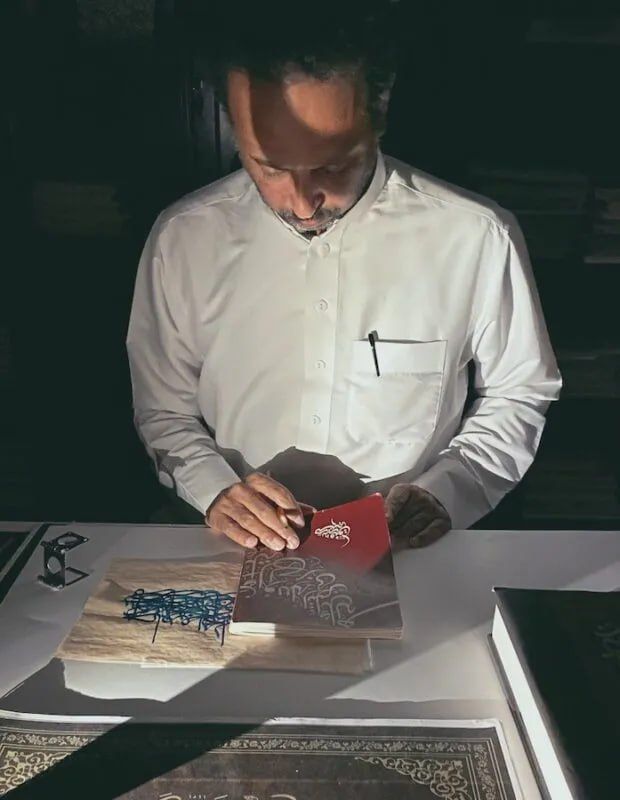

Абдулазиз ар-Рашиди каллиграфией начал заниматься еще в 80-е годы в Медине, где он родился, пишет Раваа Таласс для Arab News.

Калям, основной инструмент, используемый в арабской каллиграфии, стал первой любовью саудовского каллиграфа и преподавателя искусств Абдулазиза ар-Рашиди. Он увлекся этим ремеслом ещё в начальной школе в 1980-х годах в своем родном городе Медина. Но в то время каллиграфии в Саудовской Аравии не уделяли должного внимания. «Искусство не считалось чем-то важным. В то время люди думали, что оно не может приносить деньги. По данным издания «Исламосфера», для них это была пустая трата времени… Никто из моих друзей не разделял мой интерес, и не было институтов каллиграфии, которые могли бы развивать таланты. Ситуация была очень сложной», – говорит он. Его поддержал только отец.

В 1993 году ар-Рашиди познакомился с каллиграфом из Медины Ахмадом Диа и начал учиться у него. Он также обучался, копируя работы Хашима аль-Багдади, выдающегося иракского каллиграфа, педагога и автора ряда книг по этому искусству. Художник описывает эпоху до появления социальных сетей как «по-настоящему темный период», когда не было возможности проводить выставки или делиться своими работами с другими. «В тот период не хватало (возможностей) и даже хороших материалов, таких как калямы и бумага», – вспоминает он.

Однако с появлением социальных сетей, в первую очередь Facebook, и открытием нескольких художественных галерей, в том числе галереи Athr в Джидде в 2009 году, ситуация кардинально изменилась. Сегодня ар-Рашиди может делиться своими работами в Instagram и на других платформах, демонстрируя навыки, которые он оттачивал на протяжении трех десятилетий.

Не ограничившись подражанием мастерам прошлого, Абдулазиз ар-Рашиди пошел дальше, вводя инновации в древнее искусство. Он считает, что на протяжении многих лет каллиграфия топталась на месте, впав в застой. «Многие заявляли, что арабская каллиграфия достигла своего расцвета и к ней уже нельзя добавить ничего нового. Но такая идея неверна», – говорит он.

Художник изобрел свой собственный стиль в каллиграфии, который он называет «3punt». По его словам, название связано с размером букв, которые пишутся тремя разными калямами. «Обычно в арабской каллиграфии используется один калям. Но я обнаружил, что изначальная громоздкость арабского письма и использование только одного каляма не позволяют создавать новые формы», – говорит он. Каллиграфия ар-Рашиди, основанная на строгом наборе правил и отличающаяся легкостью и элегантностью, содержит 55 «подтипов письма».

Отвечая на вопрос, в чем же заключается непреходящая привлекательность арабской каллиграфии, мастер заявляет: «Я считаю, что это связано с ее святостью. Аллах был источником вдохновения для каллиграфов и создания ими новаторских способов письма. Я чувствую, что в арабских буквах содержится священный свет».

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана