Идеи толерантности имеют большое значение в условиях проживания на одной территории и тесных социальных взаимосвязей людей различных национальных культур и верований. Следует отметить, что межрелигиозная толерантность и межнациональное согласие в Узбекистане имеют глубокие исторические корни. С древних времен на этой земле наравне с исламом развивались и другие религии и культы, которые вносили и по сей день вносят определенный вклад в духовное развитие населения региона.

На протяжении всей истории Ташкентский оазис был крупным центром культуры. Жители городов и селений были знакомы с христианством, буддизмом, манихейством – религиями, принесенными по маршрутам Великого шелкового пути. Толерантность и мирное сосуществование различных верований были характерны для населения оазиса.

Бассейн реки Чирчик – колыбель одной из древнейших земледельческих и городских цивилизаций Центральной Азии. В его пределах был основан столичный центр оазиса, который в разные исторические периоды носил названия Шаш, Чач и наконец Ташкент.

В условиях глобализации, в период, когда все больше увеличивается интерес к изучению истории и культуры городов, собиравших представителей различных религий и культур, возрастает значение социального сотрудничества. Мировое сообщество признает Ташкент в качестве мирного, дружественного, гостеприимного и толерантного города, который называют «Воротами Востока», «Столицей исламской культуры».

Сегодня, когда наша столица превращается в одну из крупных метрополий в регионе и мире, актуальной темой становится исследование и изучение его культуры, истории в средние века.

Ташкентский оазис – Родина множества всемирно известных ученых. Древний Ташкент предстает одним из благословленных мест, где покоятся великие и благочестивые ученые, мухаддисы и праведники. Именно здесь обрели вечный покой Абу Бакр Каффал Шаши (Хазрат Имам), Зангиота, Шейх Хаванд Тахура и другие.

В мусульманском мире наряду с аль-Бухари, аль-Термизи, аль-Матуриди и другими многочисленными учеными, которые удостоились звания имама, особое место занимает Абу Бакр Каффал Шаши. Современники с уважением называли его «Хазрат Имам», полное его имя – Абу Бакр Мухаммад ибн Али ибн Исмаил Каффал Шаши. В арабских источниках в знак уважения и почета к его имени добавляется слово «кабир», означающее «большой», «великий». Первоначально он был искусным ремесленником, изготовлявшим замки, и впоследствии профессия стала приставкой к его имени – «каффал», т.е. «изготовитель замков».

Имам Каффал Шаши – автор многих произведений, посвященных вопросам исламского права (фикх), диалектики, истории ислама и хадисоведения. Следует отметить книгу «Жавамиъ ал-калим», имеющую дидактико-просветительский характер. В этом труде Каффал Шаши лаконично и кратко описал хадисы (сахих), использовав не только заповеди ислама, но и изречения, касающиеся воспитания, обучения, просвещения, поведения людей и т.д. Хадисы пророка приведены в данной книге в краткой форме. Вот наиболее известные из них:

«Религия – призыв к доброте»; «Намерение важнее, чем деяние»; «Боязнь Аллаха – начало каждой мудрости»; «Терпеливое ожидание радости есть богослужение»; «Прелюбодеяние ведет к нищете»; «Рай под ногами матерей»; «Стремление к знаниям обязательно для каждого мусульманина».

Как видно из приведенных примеров, книга «Жавамиъ ал-калим» является собранием уникальных рекомендаций, которые может использовать в повседневной жизни каждый независимо от религии, нации и социального статуса.

Известно, что монгольское нашествие привело к кризису социально-культурной жизни народов Центральной Азии, однако национально-освободительная борьба подкреплялась духовно-религиозными принципами, в частности, исламской религией. В это время сформировались такие суфийские ордена (тарикаты), как Кубравия и Накшбандия.

Суфизм в этот период стал объединяющей духовной силой народов Средней Азии. Одним из представителей суфийских предводителей (шейхов) был Зангиота. Его настоящее имя Ойхуджа ибн Ташхуджа. Зангиота родился в махалле Самарканд Дарвоза в городе Ташкенте, из-за цвета кожи и щедрости его прозвали «Зангиота Химмати» («Щедрый Зангиота»). .

На надгробии Зангиоты высечены следующие слова: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Каждое живое существо смертно, слова Аллаха истинны… Здесь покоится удостоенный милости Аллаха, которому прощены все грехи, счастливый от богоугодных дел последователь истинного пути, благочестивый, усердствующий в служении Аллаху Шейх Зангиота».

Обычно большую часть надписей историко-архитектурных памятников, встречающихся в нашей стране, составляют коранические аяты и хадисы, а в комплексе Зангиота мы можем увидеть дополнительно следующие рифмованные строки на арабском языке:

Мудрость наставника – ключ, бьющий счастьем,

Цени, люби его – это путь к счастью.

* * *

В душе моей трепет, горюя тобой,

Наполнены веки чашей водопада.

Мои горькие слезы, мой мир и покой

Наполняют душу счастьем, чистотой.

Жизненный путь Зангиоты совпал с периодом нестабильности и насилия в Мавераннахре, вызванным нашествием монголов. В эти тяжелые времена Зангиота и около десяти его учеников своими усилиями и стараниями духовно поддерживали народ, подпитывали его благородными общечеловеческими ценностями, такими как отважность, патриотизм, трудолюбие, честность, справедливость, бескорыстие, доброта, праведный образ жизни и милосердие.

Одним из представителей суфизма был Шейх Умар Вали Багистани. Он родился в селе Багистан Ташкентской области. Дата его рождения неизвестна, а умер он в 691/1291 году. Он вел скромный образ жизни, честно зарабатывая на жизнь земледелием и садоводством, показывая этим пример окружающим. Будучи одним из видных суфиев, не гонялся за славой, стремился быть простым, но при этом настоящим человеком, что можно понять из его наставлений своему сыну Шейху Хаванд Тахуру.

Эти наставления приведены в книге Фахруддина Али Сафи «Рашахат»: «Тахур, не будь муллой (богослов), не будь суфием, не будь этим, не будь тем, а будь мусульманином». Данное наставление Багистани не утратило свою актуальность и в наши дни.

Шейх Хаванди Тахур (ум. 1359), сын Шейха Умара Багистани, пользовавшегося уважением самого Бахауддина Накшбанди, родившийся в кишлаке Багистан Ташкентской области, благодаря своим знаниям пользовался большим авторитетом в мусульманском мире.

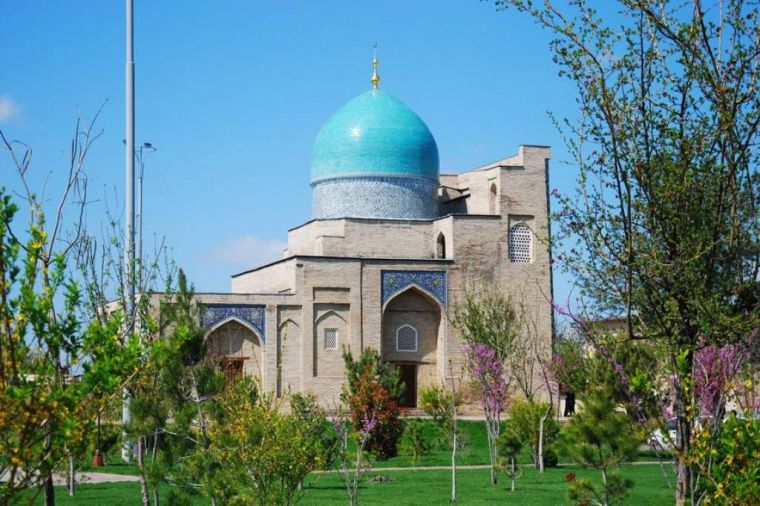

Мавзолей Шейха Хаванди Тахура стал священным местом для мусульман. Во второй половине XV века его правнук Ходжа Ахрар велел построить усыпальницу над его гробом, которая ныне находится на территории Международной исламской академии Узбекистана.

Ходжа Убайдулла Ахрар был одним из авторитетнейших исламских деятелей мусульманского Востока. Он тоже был родом из кишлака Багистан Ташкентской области, где родился в месяц Рамадан (март 1404 г). Его отец Ходжа Махмуд и дед были просвещенными людьми, занимались земледелием и торговлей, мать была дочерью Ходжи Давуда – сына Шейха Хаванди Тахура.

Ходжа Убайдулла Ахрар был крупнейшим представителем тариката Накшбандия. Он снискал к себе уважение во всем исламском мире. Широко пропагандируя известное изречение Бахауддина Накшбанди «Дил ба ёру, даст ба кор» («Пусть душа твоя будет с Аллахом, а руки в труде»), своей миротворческой и религиозной деятельностью он снискал высокий авторитет в народе, за что ему присвоили звание «валий» (авлия, святой).

До нас дошли только три труда Ходжи Ахрара, а также несколько его писем (рукъанамэ), написанных современникам, которые были собраны Алишером Навои и названы «Мажмуаи мурасалат». В них он призывал к таким благим делам, как забота о народе и оказание помощи обычным людям. Однажды, когда Алишер Навои решил отречься от дворцовой службы, он написал ему письмо следующего содержания: «Моя просьба – не отрекайтесь от службы во дворце, так как этим вы поможете мусульманам и, возможно, рассеете горе какого-то бедняка. Сегодня, когда никто уже не думает о немощных, оказание им помощи является самым благим деянием…».

Поэтому Ходжа Ахрар чтился как «кутб праведных», «шейх всех шейхов», «предводитель всех последователей тариката», «валий мира».

Подводя итог следует сказать, что всех ученых Ташкентского оазиса объединяли такие высокие качества, как почитание человека и уважительное отношение к старшим независимо от их национальности и религиозных взглядов. Эти качества и образуют духовно-просветительские основы толерантности и гуманизма.

Автор: Неъматулло Мухамедов, доктор исторических наук, профессор Международной исламской академии Узбекистана

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана

Во время своего зарубежного визита Председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Шейх Нуриддин Холикназар, провел душевную беседу со студенческой молодежью, обучающейся в Египте.

Муфтий отметил, что тесное сотрудничество между Узбекистаном и Египтом последовательно развивается, особенно сотрудничество в религиозно-образовательной сфере вышло на новый уровень. Они особо отметили быстрое развитие сотрудничества между Духовным управлением мусульман Узбекистана и религиозными учреждениями Египта - Аль-Азхар, Министерством вакуфов и Даруль Ифта, в частности, привлечение квалифицированных кадров в религиозное образование, повышение квалификации имам-хатибов, активное двустороннее участие и сотрудничество в международных конференциях и выставках.

Шейх Нуриддин Холикназар рассказал о нововведениях и изменениях в религиозно-образовательной сфере в нашей стране в последние годы по инициативе Главы нашего государства, возможностях, предоставляемых верующим мусульманам, в частности, о деятельности Центра фетв, открытии мечетей и медресе, благоустройстве существующих, коренном улучшении деятельности и качества образования курсов Корана и таджвида, медресе, действующих в нашей стране, подчеркнув, что ученые, окончившие такие университеты, как Аль-Азхар, также должны быть вовлечены в такие благотворительные дела.

Он также добавил, что в последние годы внимание к религиозным деятелям кардинально улучшилось, и большое внимание уделяется повышению профессионального потенциала и социальной поддержке.

В свою очередь, была подчеркнута необходимость любви к Родине, преданности национальным ценностям, сохранения твердых убеждений и соблюдения установленных процедур.

В завершение встречи студенты выразили благодарность за такие искренние беседы, постоянное внимание и заботу нашего государства и заверили, что в будущем будут служить развитию страны и благополучию нашего народа.

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана